第768号 2025(R7).02-03発行

PDF版はこちら

§秋田県のタマネギ秋まき作型における肥効調節型肥料を用いた省力施肥技術

秋田県農業試験場 野菜・花き部

菅原 茂幸

§岩手県におけるブルーベリーの土壌管理と施肥法

全国農業協同組合連合会岩手県本部

園芸部園芸特産課

佐々木 仁

§土のはなし-第39回

慣行農業の養分源・化学肥料の課題

-原料の資源枯渇や生産のエネルギー問題-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

秋田県のタマネギ秋まき作型における

肥効調節型肥料を用いた省力施肥技術

秋田県農業試験場 野菜・花き部

菅原 茂幸

1.はじめに

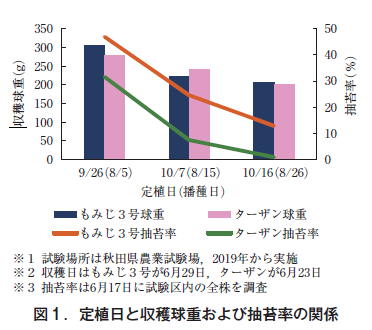

秋田県のタマネギの作付面積は,2022年産で83haと拡大している(2023年,農林水産省)。タマネギ栽培は,主に北海道で行われる春まき作型と,本州以西で行われる秋まき作型がある。北東北にあたる本県では両作型が成立するが,大きな産地形成に至っていない。その理由として,春まき作型では定植から収穫までの期間が短く,小玉となりやすいことや,肥大期から収穫期が梅雨と重なるため,病害により腐敗球が発生しやすいことが挙げられる。一方,秋まき作型においては,早く定植すると生育が進みすぎるため抽苔が多く発生し,逆に定植を遅くすると降雪までに生育量を確保できずに小玉化する。そのため,抽苔の危険性が比較的低く,一定程度の収穫球重(200g以上)が得られる定植適期は,10月の上旬から中旬にかけての短い期間に限られており(図1),面積拡大の障壁となっている。

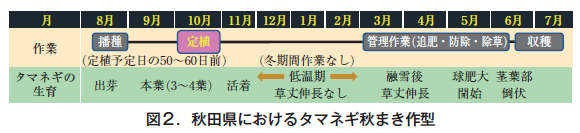

本県における秋まき作型は,10月に定植し,6月から7月にかけて収穫するため,在ほ期間は約8~9ヵ月間におよぶ(図2)。栽培期間が長いため,越冬前後に3回程度の追肥が必要であるが,特に越冬後においては融雪や天候不順によりほ場がぬかるみ,追肥作業が困難となる。本県におけるタマネギの追肥作業1回の所要労働時間は10aあたり0.8時間を要し,またこのタマネギの追肥作業の時期は水田作業と競合するため,省力化は必須である(2021年,秋田県農林水産部)。

水稲では,全量基肥施肥が可能な肥効調節型肥料が一般的に用いられており,同様の肥料が秋まきタマネギに対しても開発されている。岩手県の報告では,秋まき栽培のタマネギに対して全量基肥施用することで慣行の施肥体系と同等の収量が得られている(岩手県農業研究センター,2022年)。本県は岩手県とほぼ同緯度に位置しているが,日照量,積雪量などの気象条件が異なるため,本肥料が適用可能かどうかを明らかにする必要がある。

そこで,追肥作業の軽減化を目的に,本県のタマネギ秋まき作型における肥効調節型肥料を用いた省力施肥技術について,現地ほ場および農業試験場内ほ場において検討した。なお,本試験は全農肥料委託試験により2021年度および2022年度に実施した。

2.試験方法および試験結果

1)現地試験

(1)試験方法

試験ほ場は秋田県男鹿市で,八郎潟西部承水路を挟み,大潟村の西側に位置する場所である。土壌は非アロフェン質黒ボク土である。

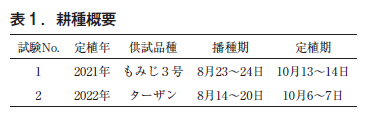

本試験は,2021年定植(以下,試験1)と2022年定植(同,試験2)の2カ年行った(表1)。育苗容器は448穴ポット(みのる産業株式会社製),育苗培土はバインダー培土(同社製)を用い,育苗管理は現地慣行とした。栽植密度は,畝間200cm,株間10.5cm,栽植本数は1,905本/aで,処理区は反復なし

とした。

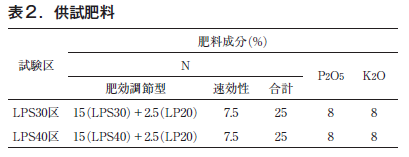

供試肥料の選択については,本試験前に2020年から2021年にかけて予備試験を行った。原(2020)は,被覆尿素の窒素溶出は5~40℃の温度域で数理モデルに適し,冬作にも適合するとしていることから,予備試験で得られた地温データを用いてシミュレーションを行った。その結果,シグモイド型のLPS30,LPS40が越冬後まで肥効が持続し,収穫前には溶出がほぼ終了しており,さらに試験で得られた収穫球重も235~250gと大きかったことから,本試験に適すると考えられた。

しかし,秋の生育量を確保するにはLPS30とLPS40だけでは不十分と考え,リニア型のLPコート20と速効性窒素成分を配合した肥料を供試した(表2)。10a当たりの施肥量は,N,P2O5,K2Oでそれぞれ25,8,8kgを基肥で全量施用した。試験は3連制で行い,各区4株について草丈等の生育データや収穫球重について調査した。また,供試肥料を同一ほ場内の地表面下10cmに埋設し,窒素溶出率およびシミュレーションのデータをジェイカムアグリ(株)より提供していただいた。

(2)試験結果

(a)平均気温および地温の推移

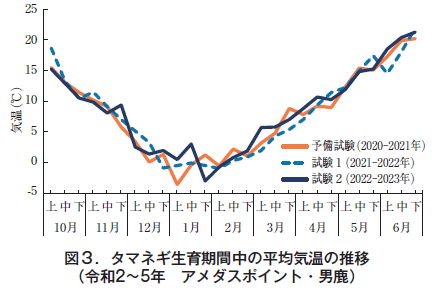

2020年からの予備試験の期間も含めた生育期間(10月~翌年6月)の平均気温(アメダスポイント男鹿)は,越冬前では,3ヵ年の中で2020年が11月から12月にかけて低く,11月が8.4℃,12月が1.6℃であった。2021年は10月が高く14.6℃であった(図3)。

越冬後は3月の平均気温が2022年は4.0℃と低かったが,2023年は6.2℃と年次差が大きかった。

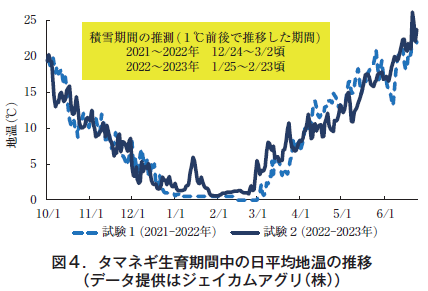

タマネギ生育期間中の日平均地温は,試験1では2021年12月24日頃から2022年3月2日頃まで,試験2では2023年1月25日頃から2月23日頃まで,1℃前後で推移した(図4)。この時期は昼夜もほぼ一定で維持されており,積雪下であったと考えられた。

積雪量は本試験の実施場所付近のアメダスポイント(男鹿,大潟)で観測が行われていないため詳細は不明だが,秋田(秋田市)のデータを参考にすると,連続した積雪が0cmとなった日は,2022年3月9日,2023年2月27日で,現地の地温データによる推測日とおおむね合致した。また,月別の平均地温は,3月では,2022年が4.1℃と2023年の6.6℃より低かった。4月では2022年が12.0℃と2023年の10.2℃より高く,年次により差が大きかった。

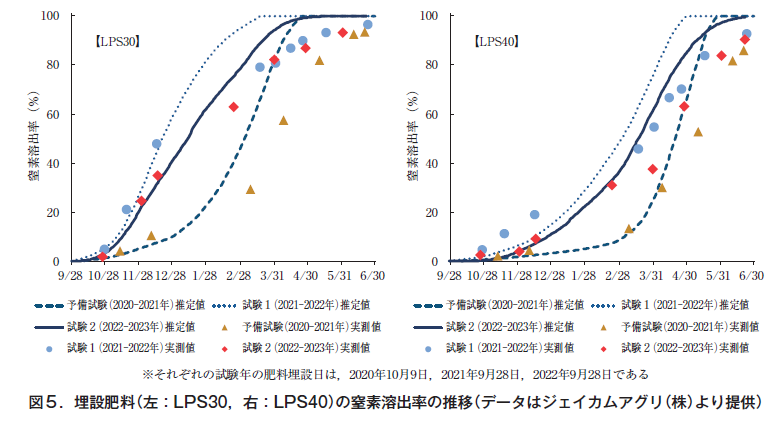

(b)埋設肥料の窒素溶出

肥料の埋設日や調査日は年次により異なるが,LPS30の窒素溶出率は,予備試験では,2020年12月9日で10%,越冬後の2021年4月8日で58%であった。試験1では,2021年12月14日で48%,2022年4月1日で81%と越冬前に約半分が溶出した。試験2では,2022年12月15日で35%,2023年3月31日で82%と越冬前の溶出率は試験1より少なかったが,越冬後は同等であった(図5)。

LPS40の窒素溶出率は,予備試験では,2020年12月9日で4%,越冬後の2021年4月8日で30%であった。試験1では,2021年12月14日で19%,2022年4月1日では55%が溶出した。試験2では,2022年12月15日で9%,2023年3月31日で38%であった(図5)。

(c)草丈に及ぼす影響

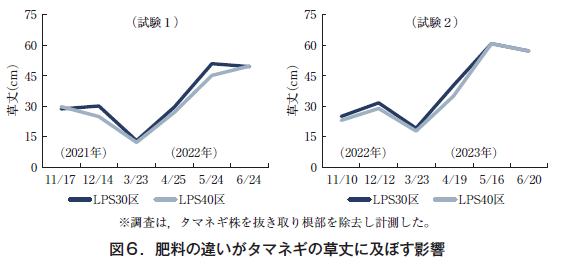

試験1では,2021年12月14日の草丈は,LPS30区が30cmとLPS40区の25cmより大きかった。越冬後も2022年5月24日まで,LPS30区が大きく推移したが,6月24日の収穫期には生育が追いつき,LPS30区が49cm,LPS40区が50cmと同等だった(図6)。

試験2でも,越冬後の2023年4月19日までLPS30区が大きく推移したが,6月2 0 日の収穫期にはLPS40区がLPS30区に生育が追いつき,草丈はLPS30区,LPS40区で57cmと同等となった(図6)。

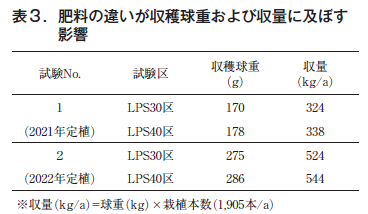

(d)収穫球重および収量に及ぼす影響

収穫球重は,試験1ではLPS30区が170g,LPS40区が178g,翌年実施した試験2ではLPS30区が275g,LPS40区が286gで両年ともに同等であった。抽苔はほとんど確認されず,換算収量も同等であった(表3)。

2)場内試験

(1)試験方法

2022年から2023年にかけては,肥効調節型肥料に追肥を組み合わせた効果を検討するため,秋田県農業試験場(秋田市)において試験を行った。土壌は非アロフェン質黒ボク土である。

耕種概要は,供試品種が「もみじ3号」,播種日が2022年8月12日,定植日が10月6日であった

育苗容器は448穴ポット,育苗培土はげんきくんネギ培土(片倉コープアグリ株式会社製)を用いた。剪葉は3回(9月7日,9月22日,9月30日)行い,ハンド移植器で定植した。栽植密度は畝間140cm,株間12.5cm,栽植本数は2,286本/a,処理区は反復なしで行った。

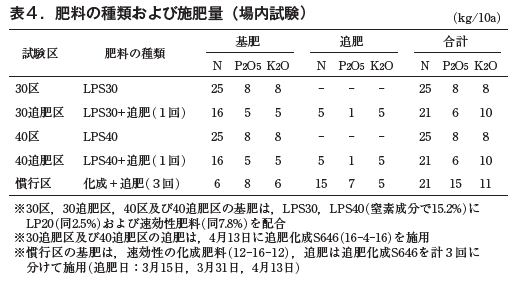

試験区を表4に示す。なお,供試した肥料は現地試験と同様のものを使用した。それぞれLPS30およびLPS40を施肥した区(以下,30区および40区)の10aあたりの基肥量は,現地試験と同量の窒素成分で25kgとした。それぞれLPS30+追肥およびLPS40+追肥とした区(以下,30追肥区および40追肥区)は,慣行の基肥量(窒素成分で6kg)に越冬後の追肥2回分(5kg/回×2=10kg)を加えた16kgとした。慣行区は越冬後に3回追肥を行った。本試験も,草丈等の生育データと収穫球重について調査した。

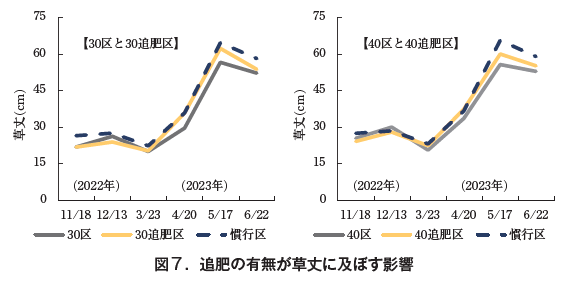

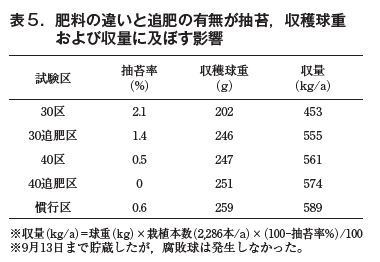

(2)試験結果

2022年12月13日の草丈は30区,40区がそれぞれの追肥区より大きかったが,2023年4月20日以降は30追肥区,40追肥区が大きかった。慣行区と比較すると,4月20日までは30追肥区,40追肥区と同等であったが,5月17日以降は慣行区が大きかった(図7)。抽苔率は,30区が2.1%で,他区と比較しやや高かった。収穫球重は,30追肥区が246gであり,30区の202gと比べて大きく,追肥の効果が認められた。40追肥区は251gで40区の247gと同等であった。30区は慣行区の259gより小さかったが,30追肥区,40区,40追肥区は慣行区とほぼ同等の球重が得られた(表5)。

3.まとめと考察

本試験の結果から,基肥に肥効調節型肥料を用いると追肥作業が省略でき,200g以上の収穫球重が得られた。しかし,同じ施肥量でも試験1と2で認められたように,年次変動が大きく,収穫球重で100g以上の差があり,肥効調節型肥料のみで栽培することはリスクが高く,難しいと考えられた。

原因は,秋から春にかけての低温と積雪の影響である。長崎県の報告では,タマネギの窒素吸収は,冬期間でも少しずつ起こり,日平均地温が11℃前後から急激に増加するとしている(平山,2017年)。本試験では,窒素吸収量は測定していないが,現地試験のデータから地温が10℃以上となるのは,おおむね4月からであり,12月から3月までの養分吸収量は少ないと考えられる。しかし,本試験では12月から翌年3月までの窒素溶出率は,実測値でLPS30が約50%,LPS40が約30%に及んだ。特に積雪期間が長く,越冬後の気温が低かった2022年春のような場合では,肥料が溶出していてもタマネギの生育が進まなかったため養分吸収の始まりが遅れ,収穫球重も小さかったと推測された。

また,地温データを用いた埋設肥料の溶出シミュレーションは実測値と異なる結果となった。先述のとおり,5℃以上の温度域は数理モデルにあてはまるとされているが,本試験では,12月以降は地温が5℃以下となり,さらに積雪下では0℃前後で推移したことから,本県での冬期間における被覆肥料のシミュレーションは困難であると考えられた。

今回,現地試験を実施した秋田県男鹿市は県内では比較的積雪量が少ない地域であるが,内陸部になるにつれて積雪量が多く,消雪時期も遅くなることから,本県の他の地域ではさらに生育や肥料溶出の変動は大きくなることが予想される。

場内試験の結果からは,基肥で肥効調節型肥料を全量施肥するより,慣行の基肥量に追肥2回分の施肥量を施用し,4月初旬に追肥で“つなぐ”施肥体系の収穫球重が大きかった。この施肥法では,越冬後の追肥が1回となるため,軽減化が可能であると考えられる。

一方では,今回供試したLPコート肥料は,被覆殻の農地への残存や海洋への流出が問題となっていることから,今後プラスチックを使用した被覆肥料の使用が転換されていくことが予想される(全農など,2022年)。現在,プラスチックを用いない緩効性窒素肥料であるCDU肥料を越冬後の追肥に用いて,追肥回数を減じる試験を行っている。

4.謝辞

本研究を行うにあたり,株式会社ベジリンクあきた男鹿には現地ほ場の提供と管理について,全国農業協同組合秋田県本部,秋田なまはげ農業協同組合,ジェイカムアグリ株式会社,片倉コープアグリ株式会社には現地試験および調査の実施について多大なご協力をいただいた。ここに深謝の意を表する。

参考文献

(1)農林水産省.

令和4年産都道府県別・品目別の作付面積,収穫量及び出荷量.(2023)

(2)秋田県農林水産部.

作物別技術・経営指標(2020年版).P174-175.(2021)

(3)岩手県農業研究センター.

秋まきたまねぎ栽培における基肥窒素量減肥の可能性と追肥開始時期.

岩手県農業研究センター試験研究成果書.(2022)

(4)原嘉隆.

被覆尿素肥料からの窒素溶出速度における低温域を含めた温度依存性.

日本土壌肥料学会雑誌.P366-373.(2020)

(5)気象庁.気象観測データ.

https://www.jma.go.jp/jma/index.html

(6)平山裕介.

諫早湾干拓地における中晩生タマネギの生育の推移と日平均気温・地温の関係からみた防除時期と追肥時期.

長崎県農林技術開発センター研究報告.P1-9.(2017)

(7)全国農業協同組合連合会,全国複合肥料工業会,日本肥料アンモニア協会.

緩効性肥料におけるプラスチック被膜殻の海洋流出防止に向けた取組方針.(2022)

岩手県におけるブルーベリーの土壌管理と施肥法

全国農業協同組合連合会岩手県本部

園芸部園芸特産課

佐々木 仁

1.はじめに

岩手県におけるブルーベリーの栽培は,1979年より岩手大学農学部の故横田清名誉教授が精力的に普及に努めたことから始まり,2017年のピーク時には全体で56.7haに至るほどの面積となった(農林統計)。しかし,生産者の高齢化と新規栽培者の少なさにより,その後面積は徐々に減少し現在に至っている。

一方,栽培面積の減少は生産者の高齢化だけではなく,土壌適応性が狭く乾湿の変動にも弱いというブルーベリーの特性により,植栽しても生育が思わしくなく,なかなか成園化に至らないなど栽培の難しさも一因と考えられる。そこで,岩手県におけるブルーベリーの土壌管理と施肥法について,現状と今後の対応策等を整理のうえ紹介する。

2.ブルーベリーの植栽と土壌管理

ブルーベリーの品種は,大きくノーザンハイブッシュブルーベリーとサザンハイブッシュブルーベリー,ラビットアイブルーベリーの3系統に分けられるが,岩手県では主として果実品質が優れ寒冷地での生育に適したノーザンハイブッシュブルーベリー(以下ハイブッシュブルーベリーとする)が栽培されている。しかし,ハイブッシュブルーベリーの根群は細根が主で土壌適応性も狭いことから,植栽にあたっては十分な土壌改良とその後の土壌管理が重要である。

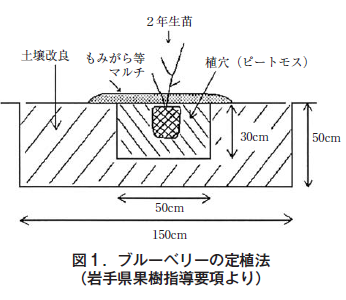

ブルーベリーはツツジ科スノキ属の果樹で,栽培に適した土壌は有機質を多く含み,pHは4.0~5.5(最適は4.3~4.5)の酸性である。このため,植栽にあたっては事前にpHを確認し,高すぎる場合は硫黄華などを用いてpHを矯正しなければならない。さらに,植穴には酸性の有機質資材(ピートモスなど)を投入し苗木の活着を促すとともに(図1),定植後は株元を木質のバークやチップ,モミガラなどでマルチし(図2),土壌の乾燥と雑草の発生を防ぐ必要がある。

定植後も,有機質の補給を兼ねて定期的に木質資材などでマルチを行うのが望ましい(図3)。果樹地帯であれば,リンゴのせん定枝を有機質資材として活用でき,定植時の土壌改良,その後の樹冠下マルチいずれにも利用可能である。ただし,リンゴの枝はカルシウムを比較的多く含むことから,マルチとして長期間使用し続けるとpHが高くなる傾向があるため,定期的に土壌pHを確認する。なお,広葉樹や針葉樹のチップなど有機質資材の多くはそのまま用いて問題無いが,腐熟の進んでいない廐肥や新鮮なキノコ廃菌床などの有機質は,むしろ害になることがあるので避けなければならない。

一般に,ブルーベリーの栽培で失敗事例が目立つのは水田跡地への植栽であり,土壌が酸性を示していても粘質であるため根が十分に張ることができない。さらに排水対策が不十分な場合は,根域が長時間滞水することにより幼木の段階で衰弱,枯死することがある。このため,水田跡地では暗渠や明渠を行い(図4),必要であればさらに高畝にしての植栽が望ましい。一方,土質が膨軟で腐植質が多い黒ボク土壌では,簡易な土壌改良でも旺盛な生育を示し,問題なく栽培ができている事例も多い。

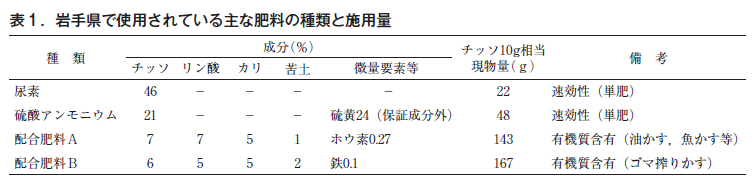

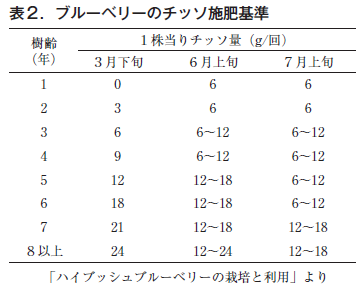

3.ブルーベリーに用いる肥料の種類と施肥法

ブルーベリーは養分としてチッソを好み,中でもアンモニア態チッソの肥効が優れているため,基本的には硫酸アンモニウムを施用することが多い。また,硫酸アンモニウムはイオウを多く含んでいることから,土壌pHを下げて酸性を維持する効果も高く,ブルーベリーの栽培に適している。逆に,土壌が好適pHより下がり過ぎている場合は(目安はpH5以下),pHがほぼ中性で,かつアンモニア態チッソが容易に供給される尿素を用いたほうが良い。これらはチッソの単肥であるが,チッソに加えリン酸やカリ,微量要素を混合した配合肥料が製造されており,有機質資材を含んだ製品も販売されている(表1)。

ブルーベリーはチッソへの反応が敏感で,施用量が多すぎても少なすぎても葉や枝梢にさまざま症状が現れ,衰弱して枯死する場合がある。チッソの単肥より有機質を含んだ配合肥料は反応がやや穏やかであるが,いずれにしても一度に多量の施肥は避け,新梢の伸びや葉色を見ながら調整する施肥が必要であり,特に幼木や若木では気をつけたい。

前出の横田先生はアメリカ農務省(USDA)のテキストをもとにブルーベリーのチッソ施肥基準を作成し(表2),岩手県でもそれに準じた施肥を行っている。春の基肥に加え,新梢伸長の盛んな6月と果実の成熟直前である7月に追肥をする体系になっており,以後は施肥を行わない。これは,8月以降のチッソの施肥は樹体の耐凍性を低下させ,翌春の低温や寒風で枝が枯死したり(図5),新梢の発生が阻害されたり(図6)と弊害が大きいためである。この障害は樹勢が強すぎると特に現れやすいので,生育に合わせた施肥量の調整が重要である(品種間差もあり)。

実際のチッソ施用量は樹齢が3年生になるころから1樹当たり1回の施肥量が10gを超えてくるが(表2),現物量は製品のチッソ含量の差に伴い大きく異なるため(表1),肥料の施用にあたっては注意が必要である。樹齢が進めば一度にかなりの量を施用することになるため,樹の生育状況を見ながら量を加減し,場合によってはさらに回数を増やし1回当たりの施用量を減らすことも検討したい。

4.今後に向けて

ブルーベリーの栽培に適した土壌は限られているため,生育不良で栽培を断念したり,条件の合わない園地で苦労している事例は多い。

このため,解決策の一つとして,土壌に頼らず木質のチップやバークを大量に用いる方法が使われ始めており,岩手県でも一部で取り入れられている。これを見ると,生のチップにもかかわらず根張りは旺盛で(図7),地上部の生育も順調である。問題としては,広葉樹,針葉樹などの樹種,あるいはチップの粒径により程度は異なるが,しだいに分解,腐葉土化して減少するチップを定期的に補充しなければならないことである。また,地力チッソの発現状況や肥効は一般的な土壌と異なる可能性があるため,現行の施肥基準のままでよいのか(施肥量,施用時期など)について検討が必要である。

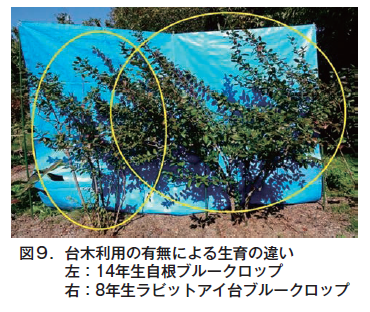

他の解決策としては台木の利用が考えられる。ハイブッシュブルーベリーを根が強健で生育の旺盛なラビットアイブルーベリーに接ぎ木することにより(図8),土壌適応性が狭いという欠点を緩和させることが可能となり(図9),近年は接ぎ木苗の販売も見られるようになった。苗木の単価や台木からのヒコバエの発生などの問題はあるものの,地球温暖化が進む状況下で,ハイブッシュブルーベリーを健全に栽培するための有効な手段の一つと考えられる。

なお,台木を利用した樹は根が丈夫で肥料成分の吸収量が多いためか,生育が徒長気味になることもあり,チッソの施用量には注意が必要である。このため,木材チップを利用した場合と同様に,ハイブッシュブルーベリーに対する現行の施肥基準が合わない可能性が考えられる。

今後,新たな栽培法が導入された場合,その都度それに対応した施肥基準を作成していくのは現実的ではないと思われる。そのため,現行の施肥法をもとに,新梢伸長や葉面積などを基準にした樹相診断により,施用量を判断できるような手法の開発を期待したい。

参考文献

●岩手ブルーベリーの会

ハイブッシュブルーベリーの栽培と利用,令和3年

●令和3年度岩手県果樹指導要項

●平成27年度岩手県農業研究センター試験研究成果

ブルーベリー栽培における有機質資材の利用法

土のはなし-第39回

慣行農業の養分源・化学肥料の課題

-原料の資源枯渇や生産のエネルギー問題-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

養分循環型の有機農業では,自給養分源としての堆肥を生産するために,その原料を生産する農地を用意しなければならない弱点があることを,前回述べた。今回は,慣行農業で養分源として用いられる化学肥料についての話題である。

化学肥料は採掘鉱石を原料にして生産される。それを繰り返す限り,資源の枯渇は化石燃料と同様,確実にやってくる。肥料原料の鉱物資源は再生不可能だからである。以下,リン,カリウム,そして窒素の順に,資源枯渇の問題を概観し,慣行農業においても養分源に大きな弱点があることを指摘したい。

1.リン-産出国の寡占化で安定供給にも不安

化学肥料は,動物の骨粉を硫酸処理して過リン酸石灰を製造することから始まった。しかし,肥料需要が大きくなると,原料である動物の骨が不足がちになり,ヨーロッパでは動物の骨だけでなく,戦場で倒れた兵士の骨まで利用されるに至った。リン肥料の原料が骨から鉱石へと入れ替わったのは,19世紀後半,アメリカのフロリダやカロライナでリン鉱石が発見されてからである。

現在のリン鉱石は地球上で大きく偏在している。2023年の世界のリン鉱石埋蔵量は740億トン(アメリカ地質調査所,2024),その68%がモロッコに埋蔵されている。リン鉱石の産出量は年間2億2千万トン。世界最大の産出国は中国で,世界産出量の41%を占める。この中国にモロッコ,アメリカの3カ国で全産出量の66%に達する。

ロシアのウクライナ侵略後,世界各国は食料安全保障への危機感から食料生産の作付面積と施肥量を増加させている。その結果,肥料全般の需要が高まった。この需要をリンの供給が満たせるのは2040年ころまでと推定され,それ以降は需要が供給を上回ると想定されている(Cordellら,2013)。現状からの推定では,リン鉱石資源は早くて30年,長期に見積もっても300年で枯渇すると見込まれている。しかも,高品位リン鉱石の採掘はかなり進んでいることから,今後は低品位のリン鉱石を利用せざるを得なくなる。低品位リン鉱石では,採掘後のリンの抽出コストがかさみ,価格上昇が避けられない。

低品位リン鉱石にはカドミウム,ヒ素などの重金属や,ラジウム,トリウムといった放射性物質が不純物として含まれていることが多い。そのため,採掘で周辺環境が汚染される懸念がある。

2.カリウム-森林消滅の危機を救う鉱石の発見

カリウムの原料は森林の燃焼灰だった。植物を燃やした灰に水を加えて混合し,その上澄み液からカリウムを取り出した(これをポタッシという)。このカリウムを含むカリ鉱石が,ドイツ中部の岩塩層の深部で発見されたのが1860年だった。

カリウムは肥料よりも火薬の原料として用いられていた。ポタッシが,窒素肥料の原料であるチリ硝石から火薬原料の硝石(チリ硝石のナトリウムをカリウムに置き換えたもの)の生産に利用されたからである。19世紀初頭,ナポレオン戦争の時代,フランスは火薬製造にポタッシを積極的に活用した。19世紀の半ばにカリ鉱石が発見されなかったら,火薬製造に必要なポタッシ生産のために森林が伐採され,ヨーロッパの森林は壊滅状態になっていたかもしれない。カリ鉱石の発見は,まさにヨーロッパの森林消滅の危機を救った大発見だった。そのカリ鉱石が肥料の原料として注目されるようになったのは,肥料成分としてカリウムの重要性が認められた1840年以降である。

現在のドイツのカリ鉱石産出量は,2023年の世界産出量3,900万トンのうちの7%,世界第5位である(アメリカ地質調査所,2024)。現在は,世界のカリ鉱石産出量のうち33%をカナダが,17%をロシアが,15%を中国が,10%をベラルーシがそれぞれ産出し,ドイツの7%を含めると,この5カ国で世界の82%が産出されている。リン鉱石と同様,カリ鉱石も地球上で偏在している。

アメリカ地質調査所(2024)によれば,2023年のカリウム資源埋蔵量は,回収可能鉱石量で少なくとも110億トンである。カリウム(K2O)相当量としての資源埋蔵量でみると,産出国と同じ5カ国で世界の79%を占めている。この回収可能鉱石量を現在の鉱石産出量で採掘すると,耐用年数はおよそ280年である。しかし,先のリン鉱石の場合と同様に,採掘の経済性が次第に悪化することや,鉱石中のカリウム含有率などの問題で,産出効率の低下は避けられない。リン鉱石と同様,資源の枯渇は想定より早くやってくるだろう。

3.窒素―肥料原料は鉱物資源から空中窒素へ

窒素肥料の鉱物由来資材は,硝酸ナトリウムを主成分とするチリ硝石が最初で,火薬原料としての需要が先行した。1840年代にはペルーから窒素やリンを含むグアノが,ヨーロッパへ輸出された。天然資源であるチリ硝石やグアノの急速な需要の拡大は,早くも19世紀末に資源枯渇の心配を招いた。1898年,イギリス学術協会の会長になったクルックス(1832~1919)はその就任演説で,「チリ硝石の鉱床は近い将来掘りつくされる。それゆえ,空気中に無限に存在する窒素を植物に利用できるように変え,肥料にすることが重大かつ緊急の課題である」と訴えた。

これに触発され,空気中の窒素ガスを工業的に肥料原料にする研究が進んだ。それを可能にしたのがドイツのアンモニア合成法,ハーバー・ボッシュ法だった。ハーバー(1868~1934)はこの業績で1918年に,ボッシュ(1874~1940)は高圧化学の業績で1931年にノーベル化学賞を受賞した。スミル(1943~)は「20世紀最大の発明は,飛行機,原子力,宇宙飛行,テレビ,コンピュータではなく,アンモニア合成の工業化である。これなくして,20世紀に人口が16億から60億まで増加することはなかった」とまで指摘している(スミル,2001)。

窒素は空気中の窒素ガスを原料とするため,原料の枯渇に不安要素がないと思われがちである。しかし,このアンモニア合成法にも課題がある。それは,この反応には高温高圧という条件があること,窒素ガスと反応させるための水素ガスは,重油,原油,コークスガス,天然ガス,ナフサなどに含まれる炭化水素を高温分解して製造されることなど,膨大なエネルギーを必要とすることである。このエネルギー消費は,全人類が消費するエネルギーの数%以上にもなるとの指摘がある(芦田ら,2022)。それほどのエネルギーを消費するにも関わらず,アンモニア合成の回収率が30%程度と少ないことも問題である。ハーバー・ボッシュ法が有限資源の化石燃料をエネルギー源として使用する限り,アンモニア合成を持続的に続けることはできない。

最近,この問題を克服する成果が公表されている。芦田らが,常温常圧の温和な反応条件で可視光エネルギーを用いて空気中の窒素ガスからアンモニアを合成することに世界で初めて成功した(Ashidaら,2022)。この反応はイリジウム光酸化還元触媒とモリブデン触媒を用いた触媒反応である。この合成反応の工業化に期待したい。もしそれが実現し,触媒物質の資源が十分なら窒素肥料の資源枯渇問題は克服できる可能性がある。

これまで見てきたように,農地へ与える養分はどれも有限の資源である。その養分を無駄なく再利用する方法を見つけ出すことは,資源枯渇を目の前にする私達には極めて重要な課題である。